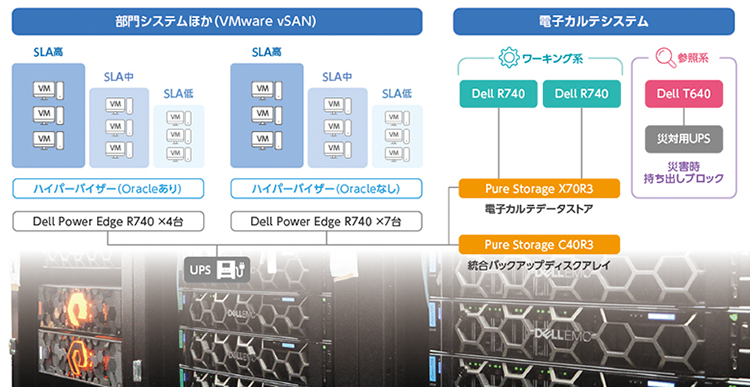

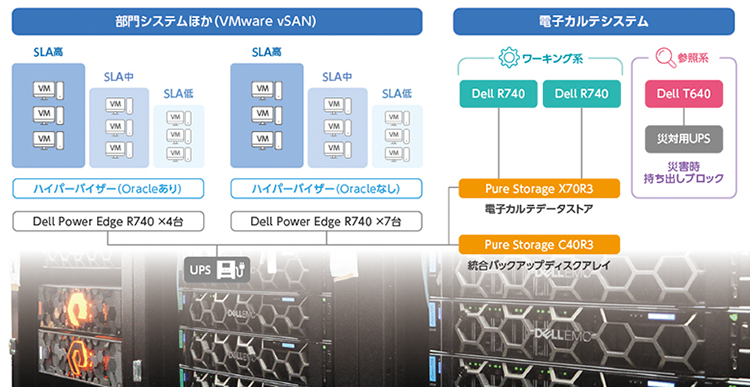

システム概要図

病院情報管理システムを新コンセプト「VFT」で全面刷新。

仮想統合により可用性と運用効率、安全性を向上させ、業界のデファクトパッケージを目指す

群馬大学医学部附属病院は2015年以来、7年ぶりとなる病院情報管理システムの更改にあたり、従来の電子カルテ主体の調達を見直し、SW(ソフトウエア)とHW(ハードウエア)でベンダーを分割。HWの構築・運用ベンダーに決定したユニアデックスとともに、自院のみならず広く病院情報管理システムの標準化を目指す新コンセプト「VFT」を技術検証。「医療システムを止めない」ために仮想化技術を用いた高い可用性、柔軟なSLAの提供とともに、HCIによる省エネ、省スペース、継続的なHW運用性、そしてサイバーセキュリティー対策強化を実現した。

導入までの経緯

導入後の効果

北関東有数の基幹病院として地域の医療連携をリードしながら、多様化する医療ニーズへの対応を続ける群馬大学医学部附属病院。前回、2015 年のシステム更改では電子カルテのオールフラッシュ化を実行するなど、他の医療機関の先駆けとなる取り組みで知られる。

群馬大学医学部附属病院

システム統合センター

副センター長 准教授

鳥飼 幸太氏

同院の医療情報システムを管轄するシステム統合センター 副センター長の鳥飼幸太氏は、7年前の更改以降の課題を次のように話す。「当院の外来診療では、1,000名以上の医師が同時に電子カルテを利用します。人命に関わるシステムは1秒たりとも止めることが許されません。さらなる稼働信頼性の向上とともに、障害発生時の原因の切り分けや復旧時間の短縮が求められました」

医師として直接診療にも関わるシステム統合センター センター長の斎藤勇一郎氏は「群馬県は落雷が多く、年に数回停電が発生します。サーバーへのダメージが大きなケースでは復旧に翌日までかかることもあり、その点も課題と感じていました」と語る。

鳥飼氏は、今後のビッグデータやAI、IoT利活用なども見据えて、医療デマンドに最適化したHW、仮想マシン構成のユニット化により構築・保守工数を大幅に省力化し、他院にも横展開できる標準パッケージ化を構想した。「電子カルテを中心にシステム全般のレスポンス向上とHWの稼働信頼性、そして仮想化を担うVMwareのレイヤー構造など、医療機関としての可用性、柔軟なSLA※1を担保するアーキテクチャーはどうあるべきかを考えました」と語る。

群馬大学医学部附属病院

システム統合センター

センター長

群馬大学大学院医学系研究科

情報医療学 診療教授

斎藤 勇一郎氏

そこで策定したコンセプトが「Virtual Fault Tolerance(バーチャル フォールト トレランス/以下、VFT)」だ。

「FT」とはHWを二重化して冗長性を持たせ、障害発生時もシステムを停止させず稼働させ続ける技術だが、機器構成が複雑化し、コストがかさむ点が課題。そこで鳥飼氏は「仮想化技術を用いてコストを抑えつつ、さらに可用性の高いFTを実現するべく、頭にバーチャル(Virtual)のVを付けて『VFT』と名付けました」と解説する。

今回の調達は、マルチベンダー方式を採用したことも特徴的だ。一般に医療業界では主たるシステムである電子カルテ導入ベンダーに、他のシステム導入も一任する傾向がある。しかし同院では今回、電子カルテ・部門システムのHWとSWを切り分け、個別に調達する方式を採用。そのHW 領域のベンダーに選定されたのが、ユニアデックスだ。電子カルテサーバー、部門システム仮想基盤、端末、周辺機器などのHW 保守・運用常駐をユニアデックスが担う。

この理由を鳥飼氏は、次のように語る。「今回の仮想化でHWとSWをそれぞれ独立した環境として保守性を保ち、両方まとめて管理する必要がなくなりました。責任範囲を分けることでメンテナンスがより容易になると考えました」

また、斎藤氏は「コスト削減効果も高い」と述べる。「国の方針もあり、すでに他県でもHWとSWを分けて調達することでコスト削減を実現した事例が増えています」

群馬大学医学部附属病院

システム統合センター 助教

野口 怜氏

HW ベンダーの候補にユニアデックスを選んだ理由として、鳥飼氏は「2019 年1月頃から2 年以上、VFTコンセプトの技術検証にご協力いただき、信頼感を醸成していたことが大きい」と語る。

システム統合センター 助教の野口怜氏は「医療分野でのITインフラは利用者側では判断できないことが多く、スペックやコストは言われるがまま、なし崩し的に導入されることも少なくありません。ユニアデックスの利用者側のニーズを詳細にヒアリングし、マルチベンダーで最適解を示す姿勢を評価しました」と話す。

入札は2021年8月に行われ、10月に開札。ユニアデックスは約1年半にわたり同院の方針検討に対して、繰り返し提案を行ってきた。

2022 年1月から構築と移行プロジェクトが本格スタートし、ユニアデックスはVMware 社、Pure Storage 社など各社とも連携し、実装に取り組んだ。そして2022 年9月、病院情報管理システムは新基盤への切り替えを果たした。

新システムはVFTコンセプトに則り、物理サーバーで運用されていたほぼすべての部門システムをVMwareで仮想統合し、vSANを用いたHCI※2を採用した。

鳥飼氏は「この7 年間で、検体検査や放射線検査、受付・会計などの部門システムが停止すると病院のワークフロー全体に深刻な影響を及ぼすことを学びました。そのため、今回は部門システム全体を可能な限り仮想化して可用性を担保、システム単位でのSLAを定義・実装し、さらにHCIにより運用効率を高めるハイレベルな施策を実施しています」と解説する。

また、データ移行速度も大幅に向上した。特に電子カルテシステムのストレージには、超高速フラッシュのPure Storageを採用し、従来システムと比較して最大13 倍のレスポンス向上を実現した。

鳥飼氏は「システムの稼働を止めるデータ移行はできるだけ短時間に終わらせなければなりません。そのためにはHW 性能を十分に確保する必要があり、オールフラッシュの中でも最も速いインテル Optane メモリーを採用しました。単に速いだけでなく、データの書き込み、信頼性が一般的なSSD の10 倍くらい高い。これも"医療システムを止めない" VFTコンセプトに適しています」

加えて、サイバーセキュリティー対策も実施。

鳥飼氏は「電子カルテシステムは、セキュリティーにおいて最も重要と言われる真正性・見読性・保存性の電子保存三原則を満たすために、ランサムウエア攻撃時にも復旧できるよう、Pure Storage のSafeMode 機能を導入しました。ランサムウエア対策のストレージとシステムサーバー仮想化を組み合わせることで、仮想マシン単位でサイバー攻撃から防御し、障害時にも迅速に業務復旧できます。また、ネットワーク仮想化(NSX)とセキュリティーサービスを組み合わせ、ポート遮断のような業務停止を伴わずにサイバー攻撃に対応できる、高い BCP (事業継続計画) 能力を備えました。これは物理サーバーの筐体ボリューム削減、コアスイッチ直結によるパフォーマンス向上、省電力効果ももたらします。将来的な部分的クラウド移行の際にも、仮想マシンであればデータを移行するだけで稼働継続ができる点も、魅力です」

さらにBCP対策として、災害拠点病院として災害時にも野戦病院的に最低限の病院業務が継続できるよう、電子カルテの一部をブロックで持ち出せる可搬式構造の導入も行った。

※2

HCI(Hyper-Converged Infrastructure):ネットワークやストレージといった基盤機能を仮想化機能と標準的なHWだけを用いて実装し、水平スケールを容易にしたシステムアーキテクチャー

斎藤氏は期待効果として「前回の更改から7 年分のデータが増えていたにもかかわらず、データ移行は前回より5 時間ほど短縮しました。このことからも、パフォーマンスについては大きな改善効果を期待しています。また、落雷による停電を想定したテストでも短時間で復旧でき、UPS(無停電電源装置)の稼働でカバーできると期待しています」と語る。

鳥飼氏は、「運用についても可能な限り自動化を行いました。将来的なデータ解析、アプリケーション開発などを実行する際にも、この基盤が生きてくると期待しています」と述べた。

野口氏はプロジェクトを通じてのユニアデックスの対応について、次のように評価する。「ユニアデックスは新たなスキームの中で、限られた情報を基に粘り強く、幅広い専門知識を駆使して仕様固めを行ってくれました。期間も限られる中、各部署で利用する約2,000 台の端末の手配や設定も引き受けていただきました」

今後について、斎藤氏は医療機関におけるセキュリティー向上の重要性を挙げる。

「当院は、国立大学病院の医療情報部門における幹事を担っており、脆弱との指摘を受ける病院セキュリティー強化をプロモーションする立場にあります。各病院が連携してセキュリティーに取り組む体制が求められており、2022 年4月の診療報酬の改定により組織横断的なセキュリティー研修が行われるなどの動きがありますが、こうした人材面での取り組みだけでなく、システムでカバーする仕組み作りも不可欠です。今回の改定は、その一助になると考えます」

鳥飼氏も「昔と違い病院システムは高度、複雑化し、自分たちでケアすることは限界を迎えています。我々は他の病院でもSWを入れ替えればそのまま使えるシステムパッケージとして、構築および運用負荷を軽減し、医療従事者が本来業務に注力できるようにしたい。それが我々の果たすべき社会貢献と考えています」と語る。

最後に鳥飼氏はユニアデックスへの期待も含め、次のように結んだ。

「更改のたびに各病院が一大イベント的に総がかりで対応することに、長年疑問を感じていました。今回実現したシステムは、高度急性期病院の情報システムが備えるべき共通した機能要件をパッケージ化し、さらにEvergreen の思想を取り入れ、基盤はそのままに必要な機能を追加していけるデザインになっています。ユニアデックスには、海外も視野に入れた本パッケージの市場展開に期待しています」

2022年09月取材

今回のシステム更改では、懸案であった稼働信頼性の向上とともに、障害時の早期復旧やサイバーセキュリティー強化など、多くの改善効果が得られました。これからのシステムデザインを担う設計能力は、より一層高いレベルが求められます。ユニアデックスには、ぜひ今後もその能力を磨いていただきたいです。 (斎藤氏)

病院情報管理システムの標準化は、世界を見据えています。医療分野ではまだ標準化されたものはなく、デファクトスタンダードが求められています。医療業界でも労働力不足を解消すべく、AI 活用などオートメーション化の必要に迫られる中、病院情報管理システムの標準化でマンパワーの余力をつくっていきたい。ぜひユニアデックスにも力添えをいただければと思います。(鳥飼氏)

ユニアデックスは、確かな専門知識と高い具現化力に加えて、顧客ニーズに応えようというモチベーションが高かった。そこが他ベンダーとは大きく異なる点でした。システムに対する病院の現場の人たちの願いは、安定して動くことだけ。その想いを上手く取り入れて進めることが大切です。その点、ユニアデックスは現場の声を積極的に聞こうとしてくれました。今後も、その姿勢を大事にしていただきつつも、ユニアデックスならではの提案に期待しています。(野口氏)

Copyright © UNIADEX, Ltd. All Rights Reserved

※1

SLA(Service Level Agreement) : 障害発生時の稼働継続性、冗長化や復旧速度とコストを最適化したシステム設計