導入詳細

経緯行政サービスと行政事務の一体的なデジタル改革を推進

市原市 総務部

情報政策課 課長

中田 直樹氏

市原市では「行政サービスのDXによる市民生活の向上」「行政事務のDXによる生産性の向上」「セキュリティーの強靭性と利便性の両立による安全な行政サービスの提供」の3つを情報化推進の基本政策に掲げる。その取り組みについて情報政策課課長の中田 直樹氏は次のように話す。 「『市民サービスをDXで、もっと前へ』『仕事の生産性をDXで、もっと前へ』の2つの視点から、市民との接点である窓口業務などのフロントオフィスと、行政内部の事務処理などのバックオフィスの一体的なデジタル改革を推進しています」

市民サービスでは、例えば、電子親子手帳サービスや学校連絡サービスなどの子育て世代を対象としたサービスを展開し、行政がより近くに市民に寄り添える施策を進めている。職員の業務環境では、場所と時間にとらわれない働き方を推進。子育てや介護など職員個々の事情に応じたワークライフバランスの向上など、テレワーク環境の整備をはじめ、庁内ネットワークの無線化、会議のデジタル化、クラウドサービスの活用などを通じ、職員がどこでも働きやすい環境の提供を目指している。

情報政策課

課長補佐

小田 知弘氏

クラウドサービスの活用では2020年度にMicrosoft 365を導入。その狙いについて情報政策課 副主査の木内 貴大氏は、「オンプレミスで構築・運用していたファイルサーバーなどの更改時期にあたり、テレワークやリモートワークといった新しい働き方を視野にクラウドサービスの活用を検討してきました」と振り返る。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としてテレワークの有効活用が推奨されていた時期で、当時の状況を情報政策課 課長補佐の小田 知弘氏は次のように話す。

「所属部署によって事情は異なりますが、私が以前所属していた部署では、感染拡大防止策として半数が在宅勤務、半数が庁内勤務のローテーションを組んでいました。また、密にならないように庁内の会議室を執務室として利用するなど分散勤務を行っていました。コロナ感染防止対策として在宅勤務を始めたが、当初はパソコンを利用したテレワークの仕組みがありませんでした」

プロセス同時接続数の制限や音声マイクが使えないなどの課題があった従来のテレワークシステム

情報政策課 主任

舘野 優二氏

市原市役所は在宅勤務や分散勤務を実施する一方、当時は事業予算もなく急務であったことから、自治体向けの実証実験に参加し、2020年11月から職員のテレワークの仕組みとして利用を開始した。このシステムは、自治体の職員が自宅のパソコンからLGWAN-ASPを経由して自治体庁内にあるLGWAN接続系の業務パソコンにリモートアクセスする。このシステムの利用によってテレワークが可能になったものの、さまざまな制約があったという。

その制約について、情報政策課 主任の舘野 優二氏は「庁内の業務パソコンと自宅の私用パソコンのそれぞれに設定が必要で、在宅勤務の職員から設定方法が分からないといった問い合わせが数多く寄せられました」と運用面の課題を挙げる。

情報政策課 副主査

石井 孝幸氏

また、情報政策課 副主査の石井 孝幸氏はユーザーの立場から当時の状況を「テレワークができる環境が整ったものの、音声マイクが使えませんでした。そのため、オンライン会議を行っても十分なコミュニケーションが図れないこともありました」と説明する。さらに、テレワークシステムにログインする際、セキュリティー対策とはいえ、何度もパスワードの入力が求められるなど、使い勝手にも制約があった。同時接続数にも制限があり、在宅勤務でテレワークを希望する職員の人数を前日までに部署内で調整する必要があった。テレワーク実施時も、部署に連絡してリモートアクセスで利用する庁内の業務パソコンの電源を入れてもらう必要があるなど、業務効率の観点でも課題があったという。

市原市 総務部

情報政策課 副主査

木内 貴大氏

従来のシステムに代わるテレワークのソリューションを探していたところ、ユニアデックスからWrapの紹介資料が届き、続けて営業担当者から電話連絡があった。感じている課題を伝えたところ、「解決につながるサービスであるとの説明や、事前検証の提案をいただき、概念実証(PoC:Proof of Concept)を実施することになったのです」(木内氏)。

PoCは、2023年1月から情報政策課とテレワーク実施率の高い部署の職員、管理職など約200人を対象に実施。2023年4月からは全職員を対象に実施した。当時ユーザーとしてPoCに参加した石井氏は、「使いやすく衝撃的でした。自宅でも庁内と同等の環境で仕事ができます。他の職員にも利用を勧めたくなるほど使い勝手がよかったことが印象的でした」と評価する。情報政策課が実施したアンケート調査でも評価が高く、2023年8月にWrapの導入を決定、2024年4月から本運用を開始した。

効果・今後テレワーク、出張時のリモートワークに加え災害などの緊急時にもスムーズに情報共有

中田氏は導入に向けたテレワークシステムの要件を、「私用パソコンではなく業務パソコンがそのまま使えること、安定した通信が可能なこと、セキュリティーが論理的に説明できること、全職員がテレワークできる仕組みであることを重視しました」と説明する。そして「Wrapはそのすべてをクリアしていました」という。

情報政策課では職員約1,700名の業務パソコンにWrapエージェントを配布。業務パソコンの庁外持ち出しは事前の申請・許可こそ必要だが、「自宅のネットワークに接続すれば、そのまま庁内ネットワークにログインできます。以前のように設定方法が分からないといった問い合わせもなくなりました」と舘野氏はWrapの導入効果を話す。テレワーク時のオンライン会議への参加も問題なく実施できるようになったことから、対面での開催にしばられることがなくなり、オンライン会議を開催する機会が増えたという。

中田氏は「出張先でも稟議の決裁が行えるなど、業務のスピードアップが可能です」とWrapによるリモートワークの活用法を述べる。また、コミュニティーセンターなどで行われるイベントの際、従来は外部持ち出し専用パソコンを利用したり、紙の資料を持参したりしていたが、Wrap導入後は職員自身の業務パソコンをイベント会場に持ち込み、画面を見ながら市民に説明することができるようになった。

令和6年能登半島地震の支援の際には職員が自身の業務パソコンを持参し、庁内との連絡に活用。中田氏はWrapの活用法として、「平時におけるテレワークだけでなく、災害などの緊急応対の際、庁内ネットワークが整備されていない場所でもWrapであれば庁内と接続でき、円滑な情報共有など活用の場が広がるでしょう」と期待を寄せる。

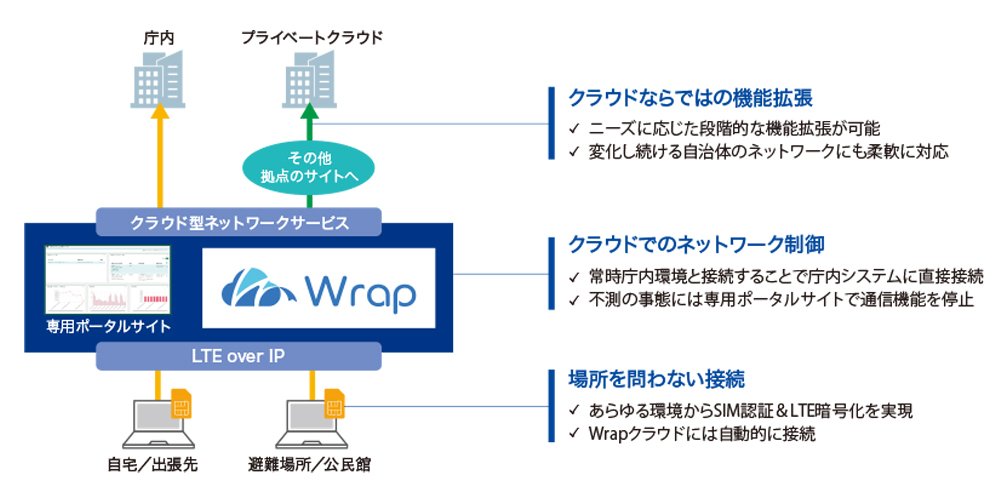

クラウド型ネットワークサービスならではのWrapの活用法も今後の検討項目だ。現在はテレワーク中にMicrosoft Teamsなどのクラウドサービスを利用する際、庁内のインターネット接続系を経由している。それをWrapクラウドから直接インターネットに接続するWrapの「インターネットブレークアウト」オプションの導入を検討中だという。また、「クラウドサービスの検証時に接続回線を検討していた際、ユニアデックスに複数拠点接続オプションを提案していただき、クラウド接続もWrap環境の中で実現できることを検証、確認しました」(木内氏)。市原市役所では今後のネットワーク全体構想の計画や、さらなるクラウドの活用に必要な支援をユニアデックスに相談しながら、「仕事の生産性をDXで、もっと前へ」を進めていく考えだ。

2024年07月取材