生成AIコミュニティーの構築と社内展開

現場に活用を委ねる環境づくりと広がっていくIT部門の役割

後編では、注目を集める生成AIの社内活用に焦点を当てます。新しいテクノロジーにどう向き合い、社員が「安心して使ってみる」ことができるような環境をどう整備したのか――。IT部門はあえて「教え過ぎない」という方針を選び、社員主導のコミュニティーを立ち上げました。これは、社員が自ら考え、業務に生かす力を育てることが狙いでした。

その背景にある思いや仕組み、そして社内に起きた変化と可能性について、現場のリアルな声とともにひも解きます。

注目が集まり活用も広がる生成AI利用の難しさ

ここ数年注目を集めているのが生成AIです。多くの生成AIサービスやツールが登場し、どれを選ぶか、どう使うか、どのようなリスクがあるのかと、導入を迷っている企業も多いようです。

ユニアデックス株式会社

情報システム部 DWP推進室

室長 内ヶ島 暢之

ユニアデックス 内ヶ島 暢之(以下、内ヶ島):確かに、一口に生成AIといっても、さまざまなツールが乱立しており、機能や利用法も多種多様です。ユニアデックスでは、2025年7月現在、複数の生成AIツールの社内利用を許可しています。さらに、BIPROGYグループ内で使える独自の生成AIサービスも利用しています。

また、生成AIの利用には、重要データの流出、入力したデータの学習による意図しない再利用、第三者の著作権侵害など、さまざまなリスクが伴います。そのため、BIPROGYグループでは生成AIツールの利用にガイドラインを設け、特に社外秘情報の取り扱いに厳格なルールを定めています。生成AIの利便性を認めつつも、情報漏えいのリスクに対して、しっかりガバナンスを効かせる必要があるからです。

具体的には社外秘情報を入力できるのは、クローズド環境で運用している生成AIサービスに限定しています。GeminiやClaudeといったオープン環境の生成AIツールも多くありますが、そうしたツールには社外秘情報を入力しないよう、グループ全体で指導しています。

ベネフィットとリスクのバランスをどう見極めるのかが難しそうです。

内ヶ島 :確かに、生成AI活用では、ガバナンスの確保とユーザーの自由度のバランスをどう取るべきかが、非常に難しい課題となっています。現実的な対応として、社員の“良識”に委ねている部分も多いのですが、それだけでは本人に悪意のない行動から生じるリスクを完全に防ぐことはできません。かといって、監視の強化に向かった場合、一歩間違うとIT部門が生成AI活用を阻害する“壁”となってしまいかねません。このジレンマこそが情報システム部門が直面している生成AI活用における最大の課題と言えるでしょう。

コミュニティー立ち上げの背景と設計思想

実際にIT企業であるユニアデックスの現場で、生成AIはどのように活用されているのでしょうか。

内ヶ島 :社内でも、生成AIに関心を持っている社員は、自発的に情報収集を行いながら、さまざまな業務で率先的にこの技術を活用し、新たな可能性を模索しています。

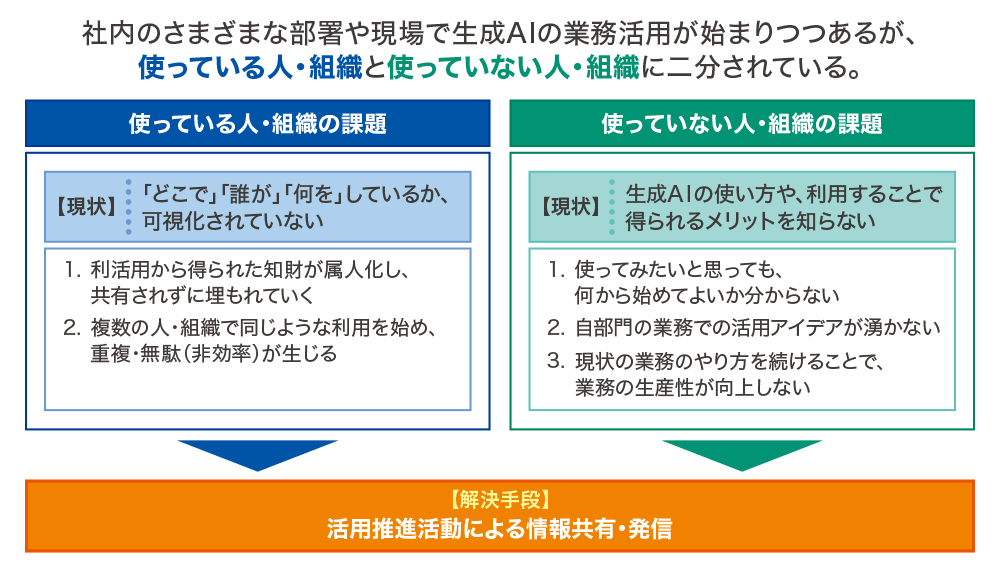

しかし、約3000人いるすべての社員が、必ずしも同じレベルで生成AIを活用できているわけではありません。「使っている人・組織」と「使っていない人・組織」に二分化されているのが実態で、それぞれで課題が顕在化しています。

ユニアデックス株式会社

DX&プロセス革新推進部

部長 高畑 浩史

ユニアデックス 高畑 浩史(以下、高畑):新しい技術が浸透していく過程ならではの悩みですね。まだ活用に至っていない人・組織では、生成AIという技術自体は認知しているものの、具体的な使用方法がまだ十分に理解できておらず、「使ってみたいと思っても、何から始めればよいのか分からない」「自部門での活用のアイデアが思い浮かばない」といった状況です。

一方、すでに使っている人材・組織でも「どこで」「誰が」「何を」しているかが可視化されておらず、生成AI活用から得られた知見や経験が個人レベルにとどまり、他のメンバーや部署に共有されずに埋もれてしまっています。その結果として、複数の人や組織で同じようなことをやり始め、多くの重複や非効率が生じています。

内ヶ島 :当社では中期経営計画(2024-2026年)の重点テーマの1つとして、業務プロセス最適化とデジタル化施策による業務の効率化を進めており、中でも生成AIの業務適用は特に重要な位置を占めています。

従ってIT部門としては、前述したガバナンスとユーザーの自由度の適度なバランスを保ちつつリスク管理に努め、生成AI活用を活性化させていくという、非常に難しいかじ取りを担うことになります。

「使っている人・組織」と「使っていない人・組織」のギャップ

高畑 :とはいえ、人材・組織間のギャップを解消し、全社的な生成AI活用を底上げしていくのは簡単ではありません。そこで注目したのが、「社内コミュニティー」の活用です。部門や職種を超えて生成AIの可能性を共に探求し、実践し、相互に学び合う場を提供すべく「生成AIを用いて組織をまたいだ課題を解決し、生成AIの活用を推進する」「本活動を通じて社内でのAI利用者のつながりを醸成する」「AI開発や運用のナレッジを集約し、知識の再利用を促す」といった活動方針を掲げました。

活動方針に沿って実際にはどのような活動を行ったのでしょうか。

高畑 :2024年度に始動した生成AIコミュニティーには、全社から26チーム、延べ100人を超えるメンバーが集結しました。まずはこのコアチームでスモールスタートを切り、成功体験を着実に積み上げながら、全社への展開を目指すアプローチを採用しました。

活動の中心として、月1回の情報共有会を開催。各メンバーが現在取り組んでいること、調べてみたこと、困っていることなどを共有・議論するとともに、メンバー同士の自然発生的なコラボレーションや助け合いの誘発を狙いました。

これらの活動内容は、社内Webサイトの特設ページなどを通じて、積極的に発信しています。活動内容を見た社員が新たに手を挙げてコミュニティーに参加してくるなど、生成AI活用の輪が社内全体に広がることを目指しています。初年度は特にテーマを設けず、各チームの自主性を重視した活動としましたが、そうした中から横展開可能な多くのユースケースが生み出されました。

具体的にどのような実践的なツールが開発されたのでしょうか。

高畑 :例えば「間接作業の自動化による工数削減」を目指したチームは、「生成AIを活用したPythonによるツール作成」「有用なプロンプトのテンプレート化」の2点に主に取り組みました。結果として、「AIへの質問の最適化方法」ならびに「AI利用を最大化するためのガイドライン」といった成果物を作成し、全社公開への準備を進めています。

営業部門から参加したチームは、議事録作成やアクション管理、資料のアウトライン作り、専門用語定義・辞書作り、アンケート集計など、汎用性の高い複数のユースケースに取り組み、業務効率化の成果を上げています。品質保証部門から参加したチームは「PMP(※)報告書の要約」「案件審査結果報告書の校正作業」「研修等のアンケート結果のまとめ作業」といった3つの定常業務に生成AIを活用することで、劇的な時間短縮や作業負荷軽減の効果を上げています。

コミュニティーを活用した今後の展望とIT部門が担う新たな役割

2025年度は活動の2年目となるわけですね。どのような取り組みを進めていくのでしょうか。

内ヶ島 :2025年度からコミュニティーの事務局をDWP(Digital Work Place)推進室が引き継ぎ、生成AI活用をさらに加速させています。初年度の活動実績・成果を基に、全社的に取り組むべき課題をあらためて整理しています。

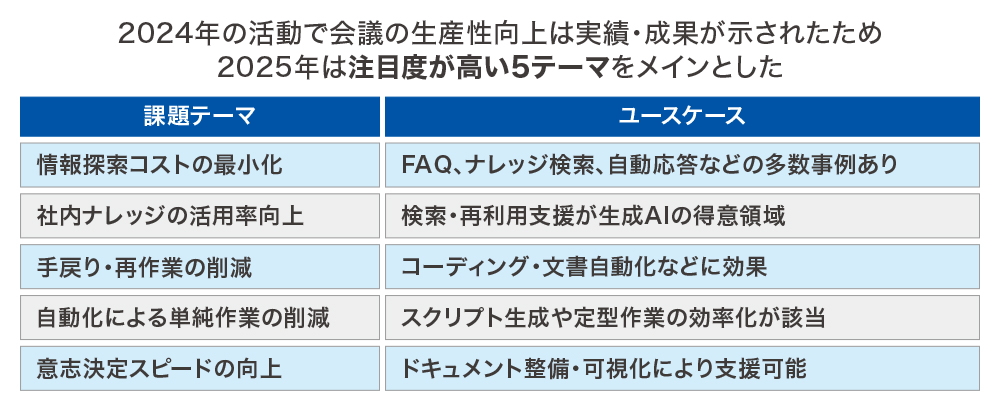

テーマは5つ設定しています。FAQやナレッジ検索、自動応答などによる「情報探索コストの最小化」、知識やノウハウの再利用を支援する「社内ナレッジの活用率向上」、コーディングや文書作成などを自動化した「手戻り・再作業の削減」、スクリプト生成や定型作業の効率化を目指した「自動化による単純作業の削減」、ドキュメント整備・可視化による「意思決定スピードの向上」です。

これら5つのテーマはどのようにして決定されたのですか。

内ヶ島 :2024年度の活動実績を生成AIで分析し、その結果に基づいて決定しました。当初、6つのテーマが抽出されましたが、その中の「会議の生産性向上」については、すでに十分な成果が得られていたため、2025年度のテーマからは除外しました。

意外だったのは「手戻り・再作業の削減」と「自動化による単純作業の削減」の2つです。これらは当初、同じ性質の課題として捉えていましたが、活動で作成したツールなどを生成AIで分析した結果、それぞれ異なるアプローチで解決策を探るべき課題だと気付かされました。こうした気付きの積み重ねが、今後お客さまへの提案力向上にもつながっていくことを期待しています。

2025年度に向けて5つのテーマを設定

生成AIコミュニティーでは、メンバー間のコミュニケーションと知見共有を促進するため、ライトニングトーク大会などの新たな取り組みを企画しています。これにより、コミュニティーメンバーと他の社員との間での活発な情報交換や情報発信の経験も期待できます。

現在、SQLクエリー作成など専門領域での生成AI活用も進んでおり、現場課題に即したユースケースが次々と生まれています。これらの成果を効果的に発信することで、社員の生成AI活用への意欲をさらに高めていくつもりです。

その先に見据えているのは、このコミュニティーから生み出されたさまざまなアイデアに基づくユースケースや活用ノウハウの社外展開です。社内での実践を通じて磨き上げた生成AI活用のベストプラクティスを、積極的にお客さまと共有することで、その課題解決に貢献していきます。営業やSEが活躍する現場部門とIT部門が協力して実例を作り、サービスを提供するユニアデックスの今後に、ぜひご期待ください。

※

PMP:プロジェクト状況